こんな人に読んでもらいたい記事です.

・雨の日お洗濯ものを部屋干しして

おでかけすることが多い人

結論

・気温が上がることが期待できないときの

部屋干しは,広いお部屋でやるのがおすすめ.

(雨の日や,冬の日など)

はじめに

こんにちは,りゅういえんじにあです.

季節柄だんだんと寒くなってきていますね.

雨の日や,気温が上がらない日に洗濯ものを部屋干しするとき

なかなか乾かなくて困った!

という経験はありませんか?

今回はそんな悩みを解決するお話です.

体験をもとに結論「広い部屋で部屋干し」に到達したわけですが,

理論的にその理由が説明できそうなので,併せてご紹介します.

体験談

りゅういえんじにあは狭いワンルームに住んでいました.

その後引越して広い少し広い部屋に引越ししました,

(以前のワンルームと日当たりは変わらない)

生活リズムが特に変わったわけではないので,

洗濯する時間帯はあまり変わらない状態です.

どちらも日中は部屋を留守にするので鍵をかけて密室の状態になっていました.

感覚として広いお部屋で干した方が,乾きがよかったのです.

なんで広い部屋で部屋干し?

なんとなく広いお部屋で干した方が,乾きが良いというのはわかりましたが,

その理由を順番に整理してみます.

そもそもお洗濯物が乾くってどういう現象?

濡れたものを出しておくと時間が経過すると乾きますよね?

これは,空気中に水分が移動したため,と考えられます.

「洗濯ものが乾く」=「空気が洗濯物の水分を持っていってくれる」

というわけですね.

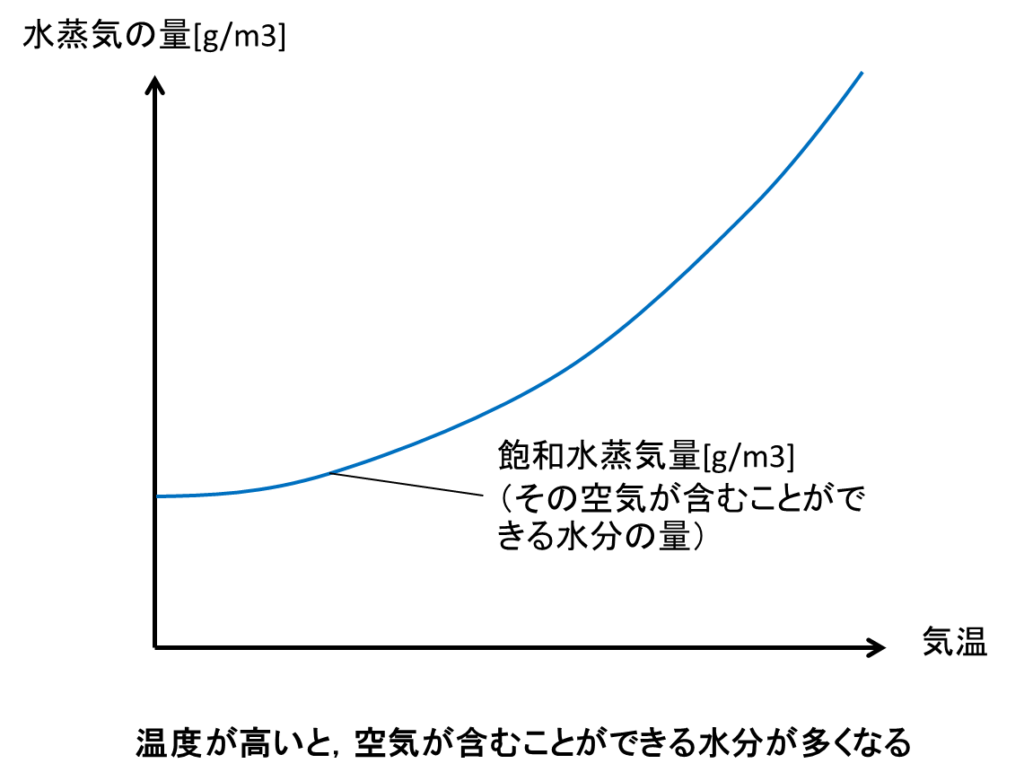

空気が持ち出せる水分の量には限りがある

空気が持ち出せる水分の量を示す指標として

「飽和水蒸気量」(「ほうわすいじょうきりょう」といいます)

というものがあります.

これは

1m3の空気中に含むことができる最大の水蒸気量

のことで,単位はg/m3 で表されます.

ちなみに,「飽和水蒸気量」に対して

どれくらいの水分が空気に含まれているかを表すものを

「湿度」と言います.

さてこの「飽和水蒸気量」には,

空気の温度が高いほど増える

という性質がありますので,

夏など気温が高い時期は特に干す場所を気にしなくても勝手に乾くというわけです.

温度が上がるとたくさんの水分をもてる…

では気温が低い時期には「飽和水蒸気量」は少なく,勝手には乾きません

どうしたら良いのでしょう.

たくさんの空気に触れさせよう

「飽和水蒸気量」は

1m3の空気中に含むことができる最大の水蒸気量

のことでしたので,気温が下がる冬に夏と同じ水分量を空気に持っていってもらうためには

洗濯ものが触れる空気の量を増やすしかありません.

夏:たくさん荷物を持てるマッチョな人がいるので,少人数でOK

一方

冬:1人で持てる荷物が少ないなら,人数でカバー

というわけです.

その空気の量を増やす方法の一つが

「広い部屋に干せ」です.

どうせ家の鍵を閉めて密室にしてしまうのであれば,

洗濯ものを広いお部屋の空気に触れさせておいた方が,

たくさんの水分を持っていってくれるというわけです.

広い部屋に干す,なぜそれだけで良いのか

物理や化学の性質として,

物質は安定した状態になろうとする,

というものがあります.

(平衡(へいこう)などといいます)

それは最初お茶の熱と,まわりの空気が持つ熱のバランスが崩れた状態になっていて,

時間が経つにつれだんだんとそのバランスがとれた状態になるからです.

さてこの性質(物質は安定した状態になろうとする)は

部屋の空気にも当てはまるので,

時間が経てば

部屋の空気のうち洗濯ものの周りの空気だけが飽和水蒸気量に達していて,

それ以外の空気には水分がない,ということにはならないのです.

もちろん,扇風機などで空気をかき混ぜてやれば.よりはやく空気が循環するので,

乾きやすくなります.

(強制的に空気をあてる,ということですね)

おわりに

部屋干しするならここ!という感じで自分が意識していることをまとめました.

またその理由も理論に基づいて説明させてもらいました.

これからの時期部屋干しが増えることもあるかもしれませんので,

すこしでも家事の負担が減ることにつながれば幸いです.

ありがとうございました.

ちなみに,洗濯ものをうまくかける方法を以下にご紹介しています,

コメント